L’avanzata dell’intelligenza artificiale prosegue senza sosta, scandita da progressi tecnici che stanno ridefinendo i limiti di ciò che una macchina è in grado di realizzare. L’edizione 2025 dell’AI Index Report – redatta da un gruppo di ricercatori coordinati dallo Stanford Institute for Human-Centered AI – analizza questa evoluzione, mostrando come innovazioni tecnologiche rivoluzionarie si intreccino con sfide cruciali legate alla produttività, alla regolazione, alla percezione pubblica e alla necessità di un’AI responsabile, in grado di di mitigare rischi, bias e disinformazione. Nella sua panoramica, il documento mette in luce due principali direttrici di sviluppo, una tecnica e l’altra economica.

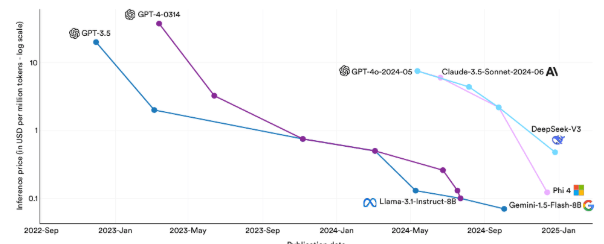

La prima riguarda il cuore tecnico dell’AI: i modelli di calcolo non solo migliorano a vista d’occhio – superando sempre più spesso l’uomo nei compiti di programmazione e diagnostica – ma diventano più facilmente accessibili. Per modelli con capacità a livello di GPT-3.5, il costo economico ed energetico associato all’utilizzo di un modello di intelligenza artificiale (già addestrato) per generare output – il cosiddetto costo di inferenza – è crollato di oltre 280 volte in meno di due anni. Parallelamente, il costo dell’hardware è calato del 30% all’anno. Inoltre, i modelli “open-weight” (quelli pubblici e accessibili, come LLaMA e Mistral) stanno rapidamente colmando il divario di prestazione con i “closed” (modelli proprietari, non aperti al pubblico, come GPT-4, Gemini e Claude): nella Chatbot Arena Leaderboard (una piattaforma lanciata da UC Berkeley che fa “duellare” tra loro i modelli AI di linguaggio) hanno ridotto lo scarto di performance da 8% a 1,7% in un solo anno.

La seconda direttrice è economica e sistemica: l’AI non è più una categoria di nicchia, è ora diventata centrale nell’ambito della digitalizzazione. Nel 2024, il 78% delle organizzazioni ha dichiarato di utilizzare qualche forma di intelligenza artificiale, un salto in avanti notevole rispetto al 55% del 2023. Parallelamente, l’investimento corporate globale ha superato i 252 miliardi di dollari, con la sola generative AI che sfiora i 34 miliardi. L’entrata in campo del settore industriale è confermata anche dai dati sui “notable AI model”, i modelli identificati come particolarmente influenti all’interno dell’ecosistema dell’AI/machine learning. Secondo Epoch AI – un laboratorio di ricerca indipendente – fino al 2014, l’università e i centri di ricerca guidavano il rilascio di questi modelli ma nell’ultimo decennio la proporzione si è progressivamente spostata a favore dell’industria, che nel 2024 ha effettuato un decisivo balzo passando dal 60% dell’anno precedente al 90,2%.

Costo di inferenza

Fonte: Epoch AI, 2025; Arti cial Analysis, 2025 | Chart: 2025 AI Index report

L’intelligenza artificiale entra nell’economia reale

Nel 2024, l’impatto economico dell’intelligenza artificiale ha smesso di essere solo una previsione e ha cominciato a integrarsi in modo sistemico con i processi produttivi: a un sondaggio di McKinsey, il 78% delle organizzazioni ha dichiarato di farne uso, con un impiego della generative AI più che raddoppiato rispetto all’anno precedente (dal 33% al 71%). Da questo punto di vista, le regioni più attive a livello globale risultano Nord America e Europa rispettivamente con tassi d’adozione pari a 82%, 80% mentre la Cina segue al 75%. Particolarmente significative le progressioni, con le tre potenze che registrano tutte un aumento di almeno 20 punti percentuali (+27% per la Cina).

La spinta alla diffusione improvvisa potrebbe non essere solo l’effetto di un hype temporaneo. Vari studi scientifici confermano che i benefici per le imprese sono reali. Una ricerca condotta su oltre 200.000 professionisti ha riscontrato aumenti di produttività compresi tra il 10% e il 45%. Una recente analisi condotta su più di 5.000 operatori di assistenza clienti ha calcolato che il numero di problemi risolti ogni ora è aumentato del 14,2% dopo l’introduzione di un assistente conversazionale basato sull’AI. Questo incremento si è verificato rapidamente ed è rimasto stabile anche durante le temporanee interruzioni del sistema AI.

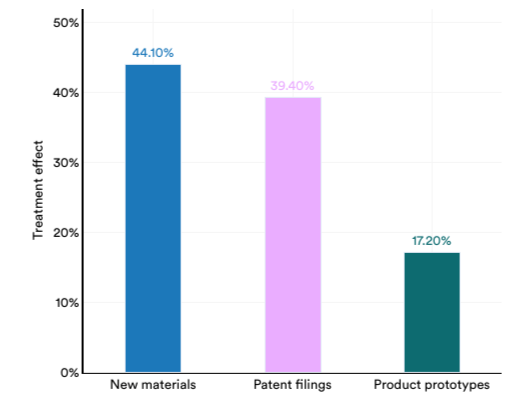

Risultati analoghi emergono anche nell’ambito della ricerca scientifica. Uno studio condotto su oltre 1.000 ricercatori rivela che l’uso dell’AI è correlato a un aumento del 44,1% nel tasso di scoperta di nuovi materiali. Inoltre, gli scienziati che si avvalgono di strumenti basati su AI mostrano un incremento del 39,4% nel deposito di brevetti e del 17,2% nello sviluppo di prototipi.

Impatto dell’AI sull’innovazione scientifica

Fonte: Toner-Rodgers et al., 2025 | Chart: 2025 AI Index report

Un supporto ai lavoratori non specializzati

L’AI aumenta il potenziale degli operatori: un’analisi di oltre 4 milioni di interazioni in real world tra lavoratori e il modello linguistico Claude.Ai (un competitor di ChatGPT) ha rivelato che il 57% delle interazioni lavorative avevano natura “augmentative”, cioè non sostituivano il lavoro umano ma fornivano supporto, potenziavano le capacità, o miglioravano l’efficienza nello svolgimento dei compiti.

Un sondaggio realizzato da McKinsey nel 2024 rivela che l’AI generativa permette anche risparmi sui costi, soprattutto in ambito supply chain (61%), operations (58%) e risorse umane, strategia e finanza aziendale (56%). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i benefici economici restano modesti. Le riduzioni dei costi si attestano generalmente sotto il 10%, mentre gli incrementi di ricavo raramente superano il 5%.

Emerge anche un dato nuovo rispetto alle innovazioni disrupting del passato: a beneficiare di più dell’utilizzo di queste tecnologie sono soprattutto i lavoratori meno qualificati rispetto a quelli ad alta specializzazione, un fenomeno che viene definito “Equalizing Effect“ (Effetto parificatore).

In campo informatico, ad esempio, gli sviluppatori junior registrano guadagni di produttività compresi tra il 21% e il 40%, ben più apprezzabili dei modesti incrementi dei colleghi senior (7%-16%). Un risultato simile emerge anche da altre ricerche: programmatori con competenze inferiori migliorano del 14%-27%, mentre quelli altamente qualificati mostrano progressi limitati al 5%-10%. Analogamente, in uno studio sull’assistenza clienti, i lavoratori meno qualificati hanno visto crescere la produttività del 34%, mentre quelli più esperti non hanno ottenuto miglioramenti rilevabili.

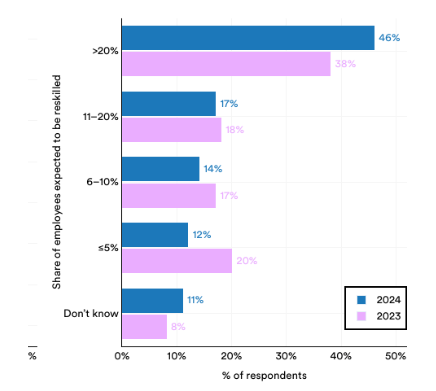

Percentuale di impiegati che dovranno essere riqualificati

Fonte: McKinsey & Company Survey, 2023–24 | Chart: 2025 AI Index report

Un boost per le competenze cognitive

Le occupazioni più coinvolte sono – naturalmente – quelle informatiche e matematiche (oltre il 37% delle interazioni), ma anche settori creativi come design, media e intrattenimento ottengono sensibili benefici (10,3%). È infatti la sfera cognitiva a trarre maggior vantaggio dall’intelligenza artificiale: pensiero critico, scrittura e ragionamento analitico risultano le competenze più frequentemente potenziate, mentre abilità fisiche e capacità gestionali restano ai margini. Questa tendenza riflette la natura profondamente simbolica e linguistica degli attuali sistemi d’intelligenza artificiale, specializzati soprattutto nella manipolazione di testi, codici e concetti.

La domanda di competenze legate all’intelligenza artificiale è in costante aumento nei mercati del lavoro. Secondo Lightcast, una società specializzata nell’analisi del mercato del lavoro, nel 2024 la quota di offerte di lavoro che richiedono conoscenze di AI è cresciuta nella maggior parte dei Paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, è passata dall’1,4% all’1,8% tra il 2023 e il 2024. A livello internazionale, i mercati con la maggiore incidenza di annunci relativi all’AI sono Singapore (3,2%), Lussemburgo (2%) e Hong Kong (1,9%). L’Italia si attesa allo 0,87%, dietro a Spagna (1,24%) Germania (1,15%) e Regno Unito (1,26%). Ancora più rilevante è la dinamica delle assunzioni orientate in modo specifico verso talenti AI. I dati di LinkedIn mostrano una crescita percentuale rispetto al totale delle assunzioni, anno su anno, particolarmente elevata in India (33,4%), Brasile (30,8%) e Arabia Saudita (28,7%).

Boom di investimenti

Gli investimenti seguono l’onda lunga del boom. Nel 2024, il finanziamento corporate globale in AI ha raggiunto i 252,3 miliardi di dollari (+26% rispetto al 2023), con un aumento particolarmente significativo nella generative AI, che ha attratto 33,9 miliardi di dollari, 8,5 volte più del 2022. Oltre il 20% di tutto l’investimento AI privato ora converge su questo specifico campo.

Gli Stati Uniti si confermano dominatori in ambito finanziario: oltre 109 miliardi di dollari investiti, quasi 12 volte più della Cina, un divario che, peraltro, si va progressivamente allargando (all’orizzonte c’è anche il progetto Usa denominato “Stargate” che mira a far convergere 500 miliardi di dollari sullo sviluppo di infrastrutture per l’AI). Anche l’Europa cresce (+60% sul 2023), ma resta sensibilmente arretrata rispetto agli Usa, con investimenti per poco più di 19 miliardi di dollari. Anche la dimensione media delle operazioni è in aumento – è passata da meno di 32 milioni a oltre 45 milioni di dollari in un anno – e il numero di mega-deal sopra il miliardo ha raggiunto quota 15, con gli investimenti superiori ai 100 milioni in continua crescita.

Decolla anche la ricerca scientifica

I dati sulle pubblicazioni accademiche e di ricerca forniscono ulteriori informazioni sulla geopolitica dell’intelligenza artificiale. Se da un lato gli Usa dominano in tema di investimenti, in ambito scientifico l’epicentro si va spostando sempre più verso l’Asia orientale.

In generale, le ricerche scientifiche presentano volumi crescenti e ambiti sempre più diversificati. Nel 2013, le pubblicazioni classificate come AI nel campo della Computer Science erano circa 100.000 a livello mondiale e costituivano una porzione largamente minoritaria della ricerca informatica. Dieci anni dopo, nel 2023, hanno sfiorato le 250.000, un aumento significativo in un settore già estremamente prolifico, che ne ha raddoppiato l’incidenza fino a rappresentare quasi il 42% della ricerca di questo campo. Oggi, dunque, quasi un articolo scientifico su due nel settore della Computer Science tratta di intelligenza artificiale.

Rispetto alla mappa degli investimenti, la geografia globale della ricerca risulta quasi ribaltata, con Asia orientale e del Pacifico che nel 2023 hanno prodotto il 34,5% delle pubblicazioni totali, seguite da Europa e Asia Centrale, con il 18,2%, mentre il Nord America si attesta ad appena il 10,3%. A livello nazionale, la Cina domina incontrastata con quasi un quarto di tutte le pubblicazioni AI nell’ambito della Computer Science tra il 2013 e il 2023. Gli Stati Uniti in seguono da molto lontano, poco oltre il 9%, sebbene le istituzioni americane abbiamo contribuito alla maggior parte delle pubblicazione altamente citate.

L’AI in Italia

Nel 2024, l’Italia ha attratto 900 milioni di dollari in investimenti privati per l’AI. Si tratta di una cifra che colloca il nostro Paese tra i primi 15 al mondo per capitali allocati nel settore ma resta decisamente modesta rispetto ai leader globali (Stati Uniti: 109,1 miliardi; Cina: 9,3 miliardi), Il Bel Paese resta indietro anche rispetto a Germania (quasi due miliardi di dollari), Francia (2,62 miliardi) e Regno Unito (4,5 miliardi) sia in termini di investimento che di densità di competenze.

Secondo LinkedIn, l’Italia ha mostrato un aumento nel tasso relativo di assunzione di talenti AI nel 2024, sebbene lontana dai livelli di India (+33,4%) o Brasile (+30,8%).

In termini di diffusione delle competenze AI tra i professionisti (AI skill penetration), l’Italia ha un indice relativo di 0,90, ovvero sotto la media globale (1,0) e molto indietro non solo rispetto ai primi della classe (Usa e India, rispettivamente con 2,63 e 2,51) ma anche nei confronti delle altre big europee (Germania, Francia e Spagna registrano 1,32, 1,23 e 1,10). Dunque, pur in presenza di qualche progresso, l’intensità dell’utilizzo di competenze AI nei ruoli professionali italiani resta ancora contenuta.

Doctor AI

L’intelligenza artificiale si sta affermando come motore di progresso anche in campi scientifici e medici. Aviary, ad esempio, è un ambiente di addestramento per agenti basati su LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni), utilizzato per affrontare compiti complessi in biologia, dalla stabilità proteica al ragionamento scientifico.

Il settore medico ha visto miglioramenti particolarmente marcati. Il modello o1 di OpenAI ha stabilito un nuovo record nel benchmark MedQA—uno standard clinico basato su oltre 60.000 domande da esami professionali—raggiungendo il 96% di accuratezza. Si tratta di un incremento di 5,8 punti percentuali rispetto al 2023 e di 28,4 punti rispetto alla fine del 2022, un progresso reso possibile da nuove tecniche come il ragionamento “chain-of-thought” in tempo reale, che consentono un’elaborazione che appare più simile a quella umana.

Il 2024 ha visto anche l’emergere di modelli con più funzioni come Med-Gemini che, grazie all’integrazione di testo, immagini e video – nonché di documenti clinici – elabora e interpreta immagini dermatologiche, oftalmiche e istopatologiche e genera di referti radiologici. Med-Grmini ha ottenuto performance fino al 91% su MedQA. Insieme a queste soluzioni multifunzione, esistono AI specializzate in specifiche aree cliniche come l’ecocardiografia (EchoCLIP), l’oftalmologia (VisionFM) e la radiologia (ChexAgent). Alcuni studi indicano che anche modelli come GPT-4 possono superare i medici: in un trial clinico pubblicato nel 2024, GPT-4 ha superato 50 medici statunitensi nella diagnosi di casi complessi, raggiungendo un punteggio del 92% nel ragionamento diagnostico—18 punti percentuali in più rispetto ai medici che operavano con strumenti convenzionali ma anche 16 punti in più di quelli che si avvalevano autonomamente di LLM come ChatGPT, dimostrando che senza una adeguata preparazione i vantaggi dell’AI vengono vanificati.

In campo R&D, AlphaFold 3 ha coronato la sfida di predire automaticamente le strutture proteiche a partire dalla sequenza amminoacidica, portando Demis Hassabis e John Jumper (entrambi di DeepMind) al Premio Nobel per la Chimica 2024. «Nell’ambito della ricerca farmaceutica – racconta Alfonso Pozzan, VP Head of Molecular Architects di Evotec, in un’intervista su questo numero – stiamo osservando una trasformazione generale dei metodi e dei modelli predittivi, sebbene più ci si avvicina al laboratorio e alla parte sperimentale, più il contributo umano diventa fondamentale».

Il lato oscuro

A fronte di tutti i benefici forniti e promessi, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale rappresenta indubbiamente anche una significativa sfida ambientale, sociale e di sicurezza nazionale. Il 2025 AI Index Report evidenzia il ruolo chiave della Responsible AI (RAI), mostrando, però, un ampio divario tra consapevolezza e azione.

La sicurezza rappresenta un nodo cruciale nell’ambito dell’intelligenza artificiale e riguarda sia la capacità di tutelare l’integrità dei sistemi di AI da minacce esterne sia quella di contenere i danni derivanti dall’uso improprio o dai rischi intrinseci di questi strumenti. Un indicatore della crescente esposizione ai rischi è rappresentato dall’AI Incident Database (AIID), un archivio che monitora casi di utilizzo improprio o problematico dell’AI dal punto di vista etico. Nel 2024 questo database ha registrato un record di 233 incidenti, in crescita di oltre il 56% rispetto all’anno precedente. E poiché l’archivio si basa esclusivamente su informazioni pubbliche, è probabile che il numero reale di episodi sia significativamente più alto.

Oltre ai difetti più o meni intrinseci al sistema, vi sono gravi preoccupazioni per la protezione di algoritmi, dati e infrastrutture contro i cyberattacchi e per il rischio di un utilizzo deliberatamente malevolo dell’AI, come lo sviluppo di strumenti automatizzati di hacking o il potenziamento di attacchi informatici.

Gli incidenti più comuni legati all’AI comprendono proprio gli attacchi ostili e le violazioni della privacy. La diffusione degli agenti autonomi basati su AI aggiunge ulteriori livelli di complessità alla sfida della sicurezza. La loro autonomia li rende suscettibili a nuovi tipi di minacce, come il fenomeno chiamato “infectious jailbreak”, in cui un singolo input dannoso, come un’immagine compromessa, può infettare simultaneamente più agenti.

Anche dal punto di vista ambientale la situazione non è rosea: i dati mostrano come l’addestramento dei modelli frontier sia diventato una delle attività computazionali più intensive mai concepite. Vi sono inoltre da considerare gli impatti provocati dall’enorme uso di acqua per i data center e quelli causati dal consumo di suolo e da un’economia dei dispositivi elettronici ben lontana dalla circolarità, con il conseguente accumulo di rifiuti industriali e il consumo di preziose risorse come i metalli e le terre rare.