Il settore farmaceutico, spesso percepito solo per la sua funzione salvifica, nasconde un lato oscuro: quello dell’impatto ambientale. Secondo una recente review internazionale (1), fino al 96% dei farmaci smaltiti finisce in canali non sicuri, contaminando suoli, acque superficiali e sistemi di drenaggio. Le conseguenze non sono marginali: nei campioni prelevati in aree inquinate, il 60% dei batteri mostra resistenze agli antibiotici, un dato che intreccia ambiente e salute pubblica.

In Italia, la criticità è confermata: l’Agenzia Italiana del Farmaco (2) ha sottolineato come il consumo di antibiotici e analgesici rappresenti la quota più significativa di residui rilevati nell’ambiente. A ciò si aggiungono i dati ISTAT (3): nel comparto manifatturiero, la chimico-farmaceutica contribuisce al 15,7% delle emissioni di CO₂ equivalenti del settore e al 17% dei rilasci in acqua.

Le fonti di inquinamento

Gli scarichi industriali non sono l’unico vettore. Ospedali e strutture sanitarie producono ogni giorno da 1 a 6 kg di rifiuti farmaceutici, con sale operatorie ed emergenze tra i maggiori generatori (1). Ma anche le famiglie hanno un ruolo: l’82% dei cittadini italiani getta i farmaci scaduti nell’indifferenziata o nel WC, segno di una scarsa cultura del corretto smaltimento.

Un ulteriore nodo riguarda la produzione: nel 2022 l’ISTAT ha registrato per l’Italia un indice di intensità energetica superiore alla media europea, con un’incidenza significativa proprio nella farmaceutica.

Politiche europee

L’Unione Europea ha da tempo riconosciuto l’inquinamento ambientale legato ai farmaci come un tema emergente di grande rilevanza. L’articolo 8c della Direttiva 2008/105/CE (modificata dalla 2013/39/UE) ha infatti incaricato la Commissione di sviluppare un approccio strategico alla contaminazione delle acque da farmaci, con l’obbligo di proporre misure efficaci a livello comunitario o nazionale (4).

Direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

A livello normativo, quindi, l’Europa ha avviato un percorso strutturato. La Strategia Farmaceutica per l’Europa (2020) ha introdotto per la prima volta l’impatto ambientale tra i criteri di valutazione dei farmaci, mentre il Green Deal e il Piano d’Azione per l’Economia Circolare hanno rafforzato l’approccio lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

Queste raccomandazioni sono strettamente allineate con la Strategia Farmaceutica per l’Europa (2020), che ha posto tra i suoi pilastri la promozione di farmaci più sicuri, efficaci e “verdi”, ossia con un’impronta ambientale più sostenibile.

Strategia Farmaceutica per l’Europa

Un ulteriore sviluppo normativo cruciale riguarda la revisione della direttiva sulle acque reflue urbane (UWWTD), ricodificata come Direttiva (EU) 2024/3019 entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Questa normativa introduce l’obbligo per i paesi membri di installare una “quarta fase di trattamento” — ovvero la rimozione di sostanze persistenti tramite tecnologie avanzate — entro il termine massimo complessivo di luglio 2027. Inoltre, il principio del “chi inquina paga” stabilisce che almeno l’80% dei costi per tale trattamento extra sia a carico dell’industria farmaceutica e cosmetica.

Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Infine, a livello normativo più ampio, il Water Framework Directive (WFD) già prevede una “lista di monitoraggio” per le sostanze emergenti. A partire dal 2013, la Commissione ha iniziato ad aggiungere alcuni farmaci (principi attivi) a questa lista, per valutarne e gestirne la presenza negli ambienti acquatici

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Italia vs Europa

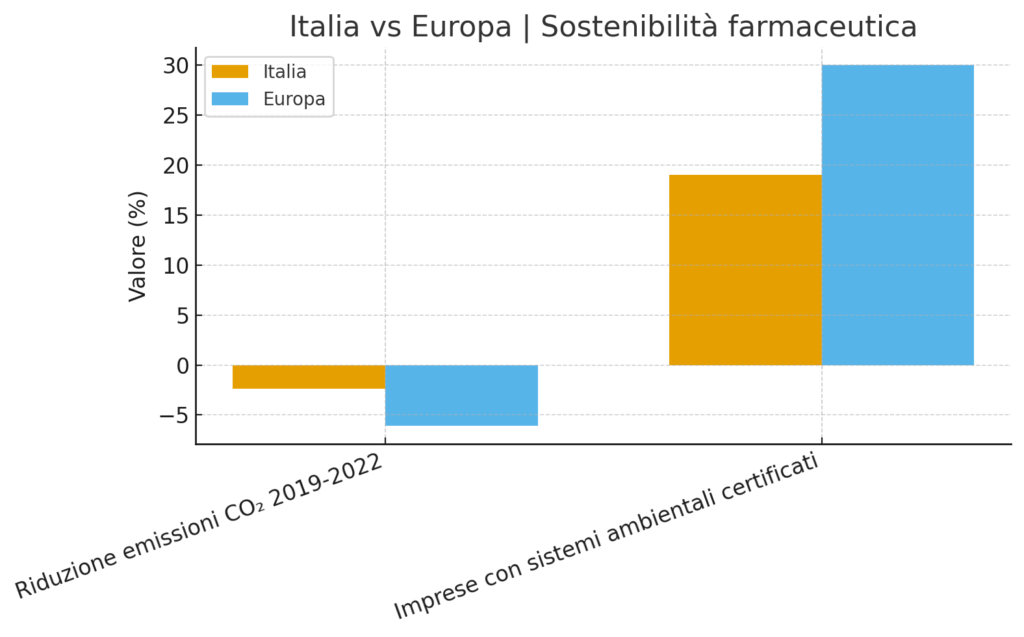

Se l’Europa accelera, l’Italia arranca. L’analisi ISTAT 2022 mostra che meno del 20% delle imprese farmaceutiche italiane ha adottato sistemi certificati di gestione ambientale, contro una media europea superiore al 30%. Anche sul fronte della riduzione delle emissioni l’Italia appare in ritardo: nel 2022 la diminuzione è stata del 2,4% rispetto al 2019, a fronte di un calo europeo medio del 6,1%.

Ci sono però segnali incoraggianti: iniziative come quelle di Assogenerici, che promuovono il riciclo dei blister in plastica e alluminio, e progetti pilota per la riduzione dell’impronta carbonica nelle produzioni biotech. Alcune multinazionali con stabilimenti in Italia hanno già adottato impianti di depurazione con tecniche di ossidazione avanzata capaci di abbattere fino al 95% dei residui antibiotici.

Il confronto con l’Europa mette in luce il ritardo italiano (vedi Figura 1):

- Riduzione emissioni CO₂ (2019–2022): Italia –2,4% vs UE –6,1%

- Imprese con sistemi ambientali certificati: Italia 19% vs UE 30%

Figura 1 – Italia vs Europa sulla sostenibilità farmaceutica

Oltre la compliance normativa

L’urgenza è evidente: senza un cambio di rotta, gli impatti rischiano di diventare irreversibili, compromettendo ecosistemi e salute. Le proposte avanzate da istituti come I-Com e Farmacovigilanza.eu convergono su tre priorità:

- Prevenzione alla fonte, riducendo sprechi e ottimizzando i processi produttivi.

- Infrastrutture per il recupero e il riuso, incluse campagne di raccolta domestica capillari.

- Innovazione tecnologica, con sistemi di trattamento dei reflui e nuovi principi attivi “green by design”.

In questo scenario, la farmaceutica italiana ha l’occasione di passare da tallone d’Achille a modello virtuoso: l’export e il peso strategico del settore rendono urgente trasformare la sostenibilità in vantaggio competitivo.

Fonti:

(1) Pharmaceutical waste management: sources, environmental impacts, and sustainable solutions, Pharmacy Reports

(2) Ridurre l’impatto ambientale dei farmaci, AIFA

(3) Statistica Focus Sostenibilità ambientale manifattura Anno 2022

(4) Pharmaceuticals and the Environment, Public Health EU