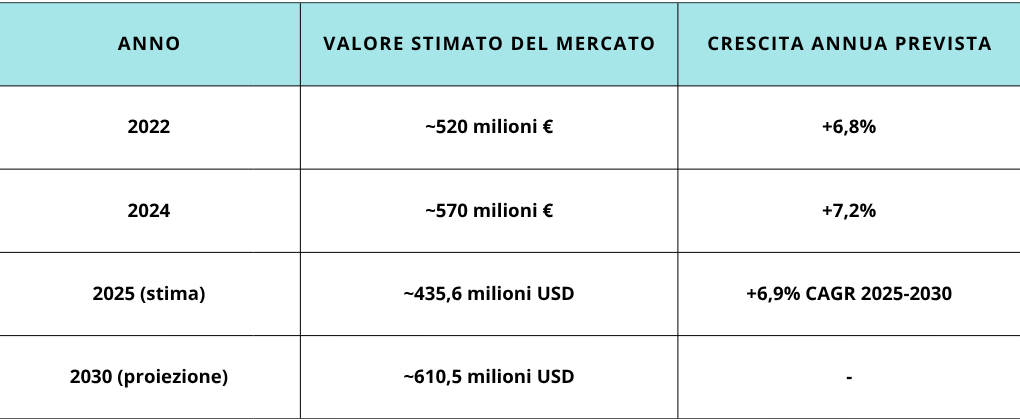

L’Italia è tra i mercati più importanti al mondo per consumo di probiotici, un settore che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita impressionante. Il valore complessivo del comparto supera ormai i 550 milioni di euro e rappresenta una delle voci più rilevanti nel mercato degli integratori alimentari nazionali. Le proiezioni indicano un’ulteriore espansione nei prossimi cinque anni, trainata dall’interesse crescente dei consumatori per il benessere intestinale, dall’integrazione dei probiotici nella dieta quotidiana e da un’offerta commerciale sempre più diversificata.

A questa crescita quantitativa corrisponde, tuttavia, un quadro qualitativo molto più complesso. Il mercato appare frammentato, con prodotti dalle formulazioni molto diverse tra loro, strategie comunicative spesso aggressive e una regolamentazione ancora lontana dall’essere chiara e coerente. In questa zona grigia, tra scienza e marketing, si gioca oggi il futuro del settore.

Dinamiche economiche e proiezioni

Negli ultimi anni il mercato dei probiotici in Italia ha registrato un’espansione costante. La tabella seguente sintetizza i valori stimati e le previsioni di crescita nel medio termine:

Chi consuma probiotici e perché

In media, circa il 40% degli italiani dichiara di assumere regolarmente integratori probiotici. L’uso è più diffuso tra le donne e nelle fasce di età comprese tra i 30 e i 60 anni, spesso legato a esigenze di regolarità intestinale, benessere digestivo o supporto immunitario. Il canale privilegiato resta la farmacia, ma l’e-commerce sta conquistando rapidamente quote di mercato, soprattutto nelle aree urbane.

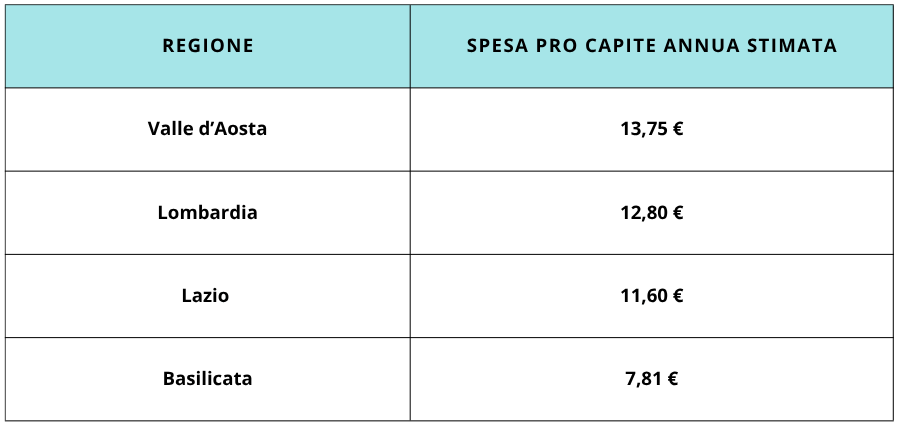

La distribuzione territoriale rivela differenze profonde, che riflettono variabili economiche, culturali e di accesso alle informazioni. Nelle regioni del Nord, dove il livello di reddito e il grado di alfabetizzazione sanitaria sono più elevati, la spesa pro capite per probiotici è significativamente superiore rispetto al Sud.

Questa eterogeneità suggerisce che il mercato non è ancora pienamente maturo: esiste un’Italia dei probiotici “ad alta intensità” e un’altra dove la diffusione resta marginale, probabilmente per scarsa informazione o minore disponibilità economica.

Anche le motivazioni alla base del consumo sono variegate. Se la ricerca del “benessere intestinale” resta la principale spinta, cresce l’interesse per funzioni più specifiche, come la modulazione del sistema immunitario o il supporto in situazioni di stress. Tuttavia, l’analisi critica delle abitudini di acquisto rivela una realtà meno confortante: molti consumatori non conoscono la differenza tra ceppi batterici, non sanno interpretare le etichette e scelgono i prodotti sulla base di messaggi pubblicitari o consigli informali, più che di prove scientifiche.

La sfida produttiva: tra biotecnologia e controllo

La produzione di probiotici rappresenta un segmento industriale tecnologicamente avanzato, nel quale competenze di microbiologia, bioingegneria e controllo qualità sono imprescindibili. L’intero processo – dalla selezione del ceppo alla fermentazione, dalla liofilizzazione al confezionamento – deve essere progettato per garantire che i microrganismi restino vivi e attivi fino al consumo.

Si tratta di un obiettivo tutt’altro che semplice. Ogni fase può compromettere la vitalità dei ceppi: variazioni di temperatura, ossigeno, umidità o pH possono ridurre drasticamente la concentrazione di cellule vive, compromettendo l’efficacia del prodotto. A queste difficoltà tecniche si aggiungono sfide economiche (impianti costosi, controlli stringenti) e logistiche (catena del freddo, imballaggi protettivi).

Il risultato è un mercato dove la qualità non è uniforme. Alcuni prodotti garantiscono livelli di vitalità stabili fino alla scadenza, altri registrano cali significativi nel tempo. E poiché la normativa non impone standard minimi condivisi su aspetti come la concentrazione di cellule vive al momento del consumo, il consumatore non dispone di strumenti semplici per valutare la reale efficacia di ciò che acquista.

Il nodo regolatorio e la questione dei claim

L’assenza di una definizione legale univoca di “probiotico” a livello europeo è uno dei principali ostacoli allo sviluppo del settore. Senza una cornice normativa chiara, ogni Stato membro interpreta diversamente cosa può essere definito probiotico, quali indicazioni di salute possono essere dichiarate e quali prove scientifiche sono richieste.

Questo caos regolatorio ha conseguenze dirette: le aziende esitano a investire in ricerca clinica, sapendo che difficilmente potranno comunicare i risultati sulle etichette; i claim salutistici restano vaghi e generalisti, alimentando sfiducia; i consumatori ricevono messaggi ambigui e difficili da decifrare. In molti casi, la comunicazione commerciale suggerisce benefici non dimostrati o generalizza risultati ottenuti su singoli ceppi a intere categorie di prodotti.

È proprio in questo divario tra aspettative e realtà scientifica che si annida una delle principali criticità del settore. La comunità clinica, non a caso, mantiene un atteggiamento prudente: se per alcune indicazioni l’efficacia dei probiotici è ben documentata – ad esempio nella prevenzione della diarrea associata ad antibiotici – per molte altre condizioni l’evidenza è ancora insufficiente.

Tra scienza, mercato e cultura sanitaria

Il mercato dei probiotici in Italia rappresenta un caso emblematico di come l’innovazione biotecnologica possa espandersi rapidamente anche in assenza di solide basi scientifiche condivise. Il settore cresce, ma cresce “in ordine sparso”: la domanda aumenta più velocemente della qualità dell’informazione, la produzione corre più della regolamentazione, e la comunicazione commerciale sovrasta spesso il dibattito scientifico.

Per trasformare questa crescita in sviluppo sostenibile servono almeno tre mosse strategiche. La prima è investire in ricerca clinica indipendente, focalizzata non solo sull’efficacia ma anche sulla sicurezza e sulla durata degli effetti. La seconda è costruire una cornice regolatoria armonizzata, che dia certezze a chi produce e garanzie a chi consuma. La terza, forse la più importante, è elevare il livello della cultura sanitaria pubblica: solo consumatori informati e professionisti preparati possono guidare un mercato verso la qualità e non verso l’illusione.

Prospettive future

La storia dei probiotici in Italia è una storia di successo parziale. Il settore cresce, genera valore, attira investimenti e curiosità scientifica. Ma resta un successo fragile, costruito su basi normative incerte, su una ricerca ancora incompleta e su una comunicazione che troppo spesso privilegia l’effetto annuncio alla trasparenza.

Il futuro del mercato dipenderà dalla capacità di superare queste ambiguità. E se l’Italia saprà trasformare la propria leadership commerciale in leadership scientifica e regolatoria, i probiotici potranno smettere di essere un fenomeno di moda per diventare un tassello strutturale della medicina preventiva del futuro.